Mujeres Indígenas Maya Achí luchan por encontrar la justicia

Un grupo de mujeres indígenas Maya Achí de Guatemala, sobrevivientes de violencia sexual durante el conflicto armado interno entre 1960 y 1996, iniciaron un proceso judicial más de 30 años después de sufrir estos vejámenes por parte de miembros de las patrullas de autodefensa civil (PAC), grupo paramilitar organizado por el ejército de Guatemala.El Proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, descubrió que los comisionados militares y miembros de las PAC fueron identificados como perpetradores en una de cada cuatro masacres.La juez Claudette Domínguez, del Tribunal de Alto Riesgo “A”, a quién se le asignó realizar las audiencias, en las que el Ministerio Público presentó los cargos a seis de los acusados que enfrentan cargos por crímenes contra la humanidad en forma de violencia sexual contra 36 mujeres Maya Achíes, en Rabinal, Baja Verapaz, entre 1981 y 1985. Tres ex comisionados militares que formaban parte de la acusación del Ministerio Público siguen fugitivos en este caso.Durante las audiencias la representante del Ministerio Público, Lucrecia Morales Ruiz, al presentar los cargos a los acusado, solicitó incorporar nuevos elementos sobre los cargos específicos, en particular la figura de agravante pues tres de las víctimas estaban embarazadas cuando fueron violadas, lo que produjo como resultado abortos; y una de las víctimas tenía tan solo 12 años de edad; y que estos hechos eran del conocimiento de los supuestos autores a la hora de cometer los crímenes.Parte de las acusaciones realizadas por la fiscalía indica que Pedro Sánchez Cortez señaló a Paulina Ixpatá Alvarado y Pedrina Ixpatá Rodríguez, mientras patrullaba junto con elementos de tropa en la Plaza de Rabinal el 25 de agosto de 1983. Esto ocasionó que las mujeres fueran capturadas y llevadas al destacamento militar de Rabinal, donde permanecieron durante aproximadamente 25 días. Sánchez es acusado de violar a las dos mujeres junto con otros miembros del Ejército, de manera individual y colectiva, mientras éstas se hallaban bajo custodia militar.La fiscal acusó a los hermanos Benvenuto y Bernardo Ruíz Aquino de turnarse para violar a Pedrina López de Paz, de 12 años de edad, en su hogar y frente a sus hermanos menores el 29 de agosto de 1982. Esto ocurrió luego que los acusados identificaran a los padres de los niños, a los que luego se llevó el Ejército. Morales Ruíz declaró que el Ministerio Público presentaría un testigo ocular de estos crímenes.La fiscal declaró que en octubre de 1981, el acusado Damián Cuxum Alvarado ingresó al hogar de Marcela Alvarado Enríquez y empezó a interrogarla respecto a su esposo. Acusó a Cuxum Alvarado de atar a la hija de la víctima y luego violarla. Luego, él y otros patrulleros y soldados saquearon la vivienda. Alvarado Enríquez tenía tres meses de embarazo al momento de darse los hechos, y sufrió un aborto como consecuencia.La fiscalía acusó a Cuxum Alvarado y a Simeón Enríquez Gómez, otro de los acusados, de ingresar por la fuerza a los hogares de Margarita Alvarado Enríquez y Estéfana Alvarado Sic en noviembre de 1981, junto con miembros del Ejército, y de violar a las dos mujeres, a pesar de que estaban embarazadas. También saquearon sus hogares. Luego llevaron a Alvarado Sic al destacamento militar, donde fue violada en varias ocasiones a lo largo de tres días. Tanto Alvarado Enríquez como Alvarado Sic sufrieron abortos.La fiscal declaró que Félix Tum Ramírez identificó a Lucía Jerónimo Ramírez y a María Candelaria Xoloc Morales en la plaza pública de Rabinal en agosto de 1983, por lo que fueron capturadas por soldados que las transfirieron al destacamento militar. En el destacamento, Tum Ramírez y otros miembros de las PAC las violaron durante el día, mientras que elementos de tropa destacados en la base las violaron durante la noche.A pesar que las sobrevivientes identificaron a los sindicados y la presentación de pruebas por parte de la fiscalía, la jueza declaró el sobreseimiento de las acusaciones a tres de los acusados y la clausura provisional de los otros tres. En un comunicado del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), querellante adhesivo en el proceso, indicaron que los argumentos vertidos por la jueza Claudette Domínguez Guerrero "a favor de la impunidad con la que beneficia a militares sindicados de graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno" confirman "su parcialidad en estos casos", aseguró "De nuevo la jueza se escudó en el secreto militar para no observar documentos militares presentados por el Ministerio Público", por lo que la entidad expresó su "solidaridad" con las mujeres Achí que "valientemente" rompieron el silencio para buscar justicia y exhortó al pueblo de Guatemala, a la comunidad internacional y a las autoridades competentes a "denunciar estos hechos de impunidad".Las víctimas presentaron una acción de amparo porque, en su opinión, en la audiencia de apertura a juicio, celebrada el 7 de junio de 2016, la jueza Domínguez, además de dictar clausuras provisionales y sobreseimientos, "omitió o no se pronunció" respecto a los hechos de violencia sexual, "tergiversando los hechos" y "dejando fuera del caso el 80 % de las víctimas que exigen justicia por sus familiares que sufrieron violencia sexual".Después de varios meses de espera para que un tribunal de amparo resolviera la situación del caso de violencia sexual Achí, el día 9 de septiembre de 2019 la Sala de apelaciones resolvió que la Jueza Claudette Domínguez no puede seguir conociendo el CasoMujeresAchi por interés indirecto, ordenando que el caso se traslade al Juez Miguel Ángel Gálvez del Juzgado de Mayor Riesgo "B".Con esta resolución la búsqueda de justicia por parte del grupo de mujeres sobrevivientes, avanza más de 30 años después de sufrir los hechos.Fotorreportaje: 20 años por la Memoria, la Verdad y la Justicia

Durante 20 años consecutivos la organización Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia con el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S Guatemala) realiza la Marcha de la Memoria, en conmemoración de la vida de las víctimas del conflicto armado interno y por la busqueda de las más de 45,000 personas detenidas y desaparecidas por las fuerzas de seguridad del Estado de Guatemala en 1980 y 1996. Esta marcha por la memoria, se realiza en contraposición a la celebración del Día del Ejército. Este año durante el recorrido realizaron varias paradas en puntos emblemáticos relacionados al conflicto armado interno, por ejemplo las Sexta Avenida y octava calle, lugar donde fue asesinado Oliverio Castañaeda de León, líder estudiantíl y secretario general de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU), el 20 de octubre de 1978. La marcha también contó con música de tambores y espectáculos circenses. Así como el acompañamiento de mantas y carteles con los nombres y fotografías de los familiares desaparecidos durante el conflicto armado interno de los participantes en el recorrido. También se realizó un festival de arte, en la Plaza de la Constitución, que incluyó grafiti, poesía, teatro y música. Se instalaron toldos para juegos educativos destinados a los niños y un pequeño mercado artesanal, en el que se ofrecían productos organicos o creaciones (bisuteria y tejidos ) producidos por familias y organizaciones comunitarias. Al finalizar la marcha, en la Plaza de la Constitución, la Organización de Locas Centroamericanas y del Caribe (ODELCA) llevó a cabo un performance, en el que dibujaron un mapa de Guatemala y lo marcaron con cruces para representar las más de 600 masacres cometidas por el Ejercito de Guatemala durante el conflicto armado interno.Ley de Amnistía para criminales de guerra en Guatemala

El Congreso de Guatemala continua con el interés de aprobar una polémica ley para otorgar amnistía por los crímenes cometidos durante el genocidio ocurrido en la década de 1980. La propuesta de ley-todavía en discusión- busca perdonar y liberar a militares condenados y prófugos de la justicia, por delitos de lesa humanidad cometidos durante los de 36 años de guerra.La propuesta de amnistía ha recibido un fuerte rechazo nacional e internacional. Organizaciones de Derechos Humanos, Asociaciones de víctimas y sobrevivientes de la guerra civil han manifestado en contra de la aprobación de la ley. Igualmente organismos internacionales como la ONU a través de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en un comunicado mostró su preocupación e indicó que “en la práctica esta reforma significaría una total impunidad para todos aquellos involucrados en violaciones verdaderamente horrendos, inclusive crímenes de lesa humanidad”, el grupo G-13 en un comunicado indico que: “proveer amnistía para crímenes de lesa humanidad y liberar a aquellos que ya fueron condenados por responsabilidad por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad contravendría las obligaciones internacionales de Guatemala; dañaría los esfuerzos de reconciliación; y podría erosionar seriamente la fe en el estado de derecho en Guatemala” al mismo tiempo la Corte IDH, también condenó el intento de aprobar la polémica ley y han solicitado a los legisladores que archiven el texto. «La Corte requiere que interrumpa el trámite legislativo de la iniciativa de ley 5733...concediendo una amnistía para todas las graves violaciones cometidas durante el conflicto armado interno y la archive », sentenció en una resolución. Juana Tobar ortega continúa refugiada en una iglesia en Estados Unidos

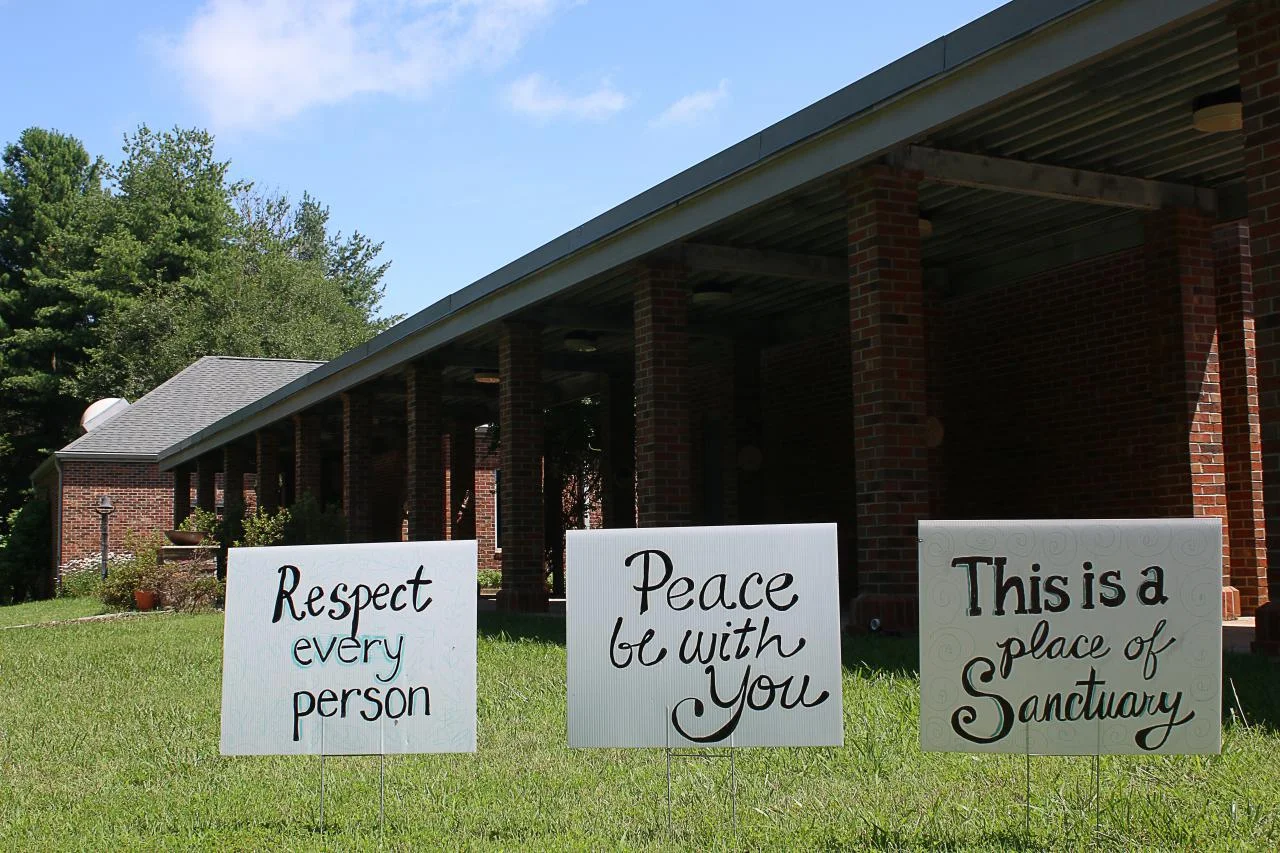

Juana Tobar Ortega, vive desde mayo 2017 dentro de una iglesia de North Carolina. Existe una orden para deportarla hacia su país de origen, Guatemala. La amenaza pesa sobre ella y su familia, radicada en Estados Unidos desde la década de los noventa.Greensboro, North Carolina – Al lado del parqueo de una pequeña iglesia en la ciudad de Greensboro, estado de North Carolina, Estados Unidos, una mujer cierra unas bolsas que contienen desechos del día anterior. Celebró el día de la Independencia, una fecha que en años anteriores significaba realizar algún viaje para compartir en familia –su esposo, hijas, hijos, nietas y nietos–. Con una sonrisa, invita a pasar al interior de las instalaciones que desde hace un mes se ha convertido en su vivienda. Ella es Juana Tobar, una guatemalteca que en el año 1992 viajó a Estados Unidos, para solicitar asilo político debido a la situación de violencia relacionada con el conflicto armado que se vivía en Guatemala. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico (sostenida por la ONU) indica que “…hacia finales de 1985 había entre 120 mil y 200 mil guatemaltecos viviendo en los Estados Unidos… es difícil concretar cuántos guatemaltecos se desplazaron huyendo de la violencia, debido a que muchos lo hicieron ilegalmente”.Como hace más de dos décadas, Juana Tobar nuevamente se encuentra en la situación de volver a separarse de su familia y refugiarse, la razón es su estatus migratorio irregular de residencia en este país. “Soy de Jutiapa, en esos tiempo tenía a mis hijas pequeñas, yo tenía dos hermanos en Los Ángeles y decidimos que me venía. Trabajé cuidando niños, pero trabajaba encerrada y se me hacía muy aburrido… Cuando me dieron el asilo me mudé a Carolina del Norte y trabajé en una compañía de muebles”, indica Juana.Frente a una taza de té en un espacio que funciona como una cocina Juana Tobar, esposa, madre y abuela de ciudadanos estadounidenses, narra la difícil decisión que junto a su familia tomó para solicitar refugio en un santuario, la Iglesia Episcopal St Barnabas. Ella se ha convertido en la primera persona refugiada en una iglesia santuario en el Estado de North Carolina.Durante el proceso de regularizar su estatus migratorio, su hija menor, que vivía en Guatemala con sus abuelos, enfermó por desnutrición crónica. Esta situación obligó a Juana en el año 1999 a viajar a Guatemala sin solicitar permiso para salir del país. Cuando mejoró la salud de su hija, decidió volver a Estados Unidos de manera irregular. “Unos coyotes (sic) me dijeron que ellos habían pasado a muchas personas con una visa, pero ellos nunca me dijeron que era falsa. Cuando iba pasando la aduana, al poner mis huellas pensé que iba a salir que yo tenía asilo político, pero no salió nada. Me preguntaron de donde era y les dije que de México, me dijeron que me fuera en ese ratito a mi país. Al siguiente día volví a pasar, pero por el monte. En 2001 recibí una carta de migración en mi buzón, y me informaban que me daban un mes para que me fuera y que ya no era elegible para el asilo. Yo estaba embarazada de mi hijo más pequeño y le dije a mi esposo ‘voy a esperar que nazca el niño y cuando nazca me voy a ir’. Después que nació el niño decidimos ya no irnos, y así estuve por 10 años. En 2011 llegó Migración a arrestarme al trabajo y me dijeron que tenía una orden de deportación”. Vigilancia permanente

Después de un tiempo de estar encarcelada en Carolina del Norte fue trasladada a la prisión de Georgia, Atlanta. Un día después del traslado la liberaron y le indicaron que debía irse lejos, y que tendría que presentarse cada seis meses a reportarse a Migración. Así se mantuvo hasta abril de 2017 cuando ya no le renovaron su permiso de trabajo y tenía una orden de arresto y deportación.“Me dijeron que no me iban a arrestar, pero que me iban a poner el grillete (brazalete electrónico). Yo me asusté. En la misma hoja donde me ponían las citas, el agente de Migración escribió que debía salir del país el 31 de mayo”. El 19 de mayo Juana Tobar se presentó para solicitar una ampliación de tiempo antes de salir del país. Dos días después la oficina de Migración envió un correo electrónico a su abogado en donde le indicaban que debía de salir lo antes posible y que la esperaban en el aeropuerto para retirarle el brazalete electrónico. A partir de esta comunicación Juana Tobar y su familia decidieron buscar ayuda con organizaciones que apoyan a migrantes. El 26 de mayo tomó la decisión de refugiarse en el santuario. “Tengo más de un mes de estar aquí, ha sido difícil, pero me conformo porque puedo estar con mis hijos. Los miembros de la iglesia son buenas personas, pero no es lo mismo que estar en mi casa”. Indica que sus hijos la visitan cada fin de semana y sus hijas mayores, por lo menos dos veces durante la semana después del trabajo. Leslie Molina, la hija mayor de Juana, indica que las cosas han cambiado con el nuevo gobierno. La familia de Juana se han comunicado con autoridades de los Estados Unidos, también han solicitado apoyo al gobierno de Guatemala para que ella pueda volver con su familia. Incluso, agrega Leslie, se reunieron con el presidente Jimmy Morales cuando inauguró el consulado de Raleigh en julio pasado, pero les dijo que no puede entrometerse. Al consultar al ministerio de Relaciones Exteriores en Guatemala sobre el caso de Juana Torres, y si existía algún tipo de acompañamiento por su situación de refugiada, indicaron que solo la viceministra de Asuntos Migratorios podía facilitar la información al respecto. Luego de varias semanas de insistencia y que la comunicación era trasladada de una persona a otra, se pudo tener comunicación con el cónsul general de Guatemala, Jorge Archila Ruiz, quien por vía telefónica comentó que se ha mantenido la comunicación con la familia de Juana y que ha realizado cuatro visitas al refugio. Indicó que se revisó su caso por medio del abogado del consulado, pero debido a la manera irregular en la que volvió a entrar al país, su caso “no tiene alivio migratorio”, por lo que le han brindado acompañamiento y vigilancia. Migración les indicó que como ella se encuentra dentro de una iglesia, ellos tienen prohibido entrar y arrestarla para ejecutar la orden de deportación.Juana Tobar continúa refugiada en el santuario a la espera de que las autoridades migratorias puedan revisar su caso y la puedan ayudar por razones humanitarias. Varias organizaciones de apoyo a migrantes y de música la han visitado para solidarizarse con su causa. Después de Juana Tobar otras personas de origen mexicano se han refugiado en otras iglesias santuarios de Carolina del Norte, entre ellas la mexicana Minerva Cisneros de 41 años, madre de dos niños y uno mayor no vidente. Se refugió en la iglesia Congregational United Church of Christ en Greensboro.No somos nosotros los que causamos ese daño.

“…Yo me acordaba de mi nombre, porque antes mis padres y mis abuelos me llamaban Inal…”

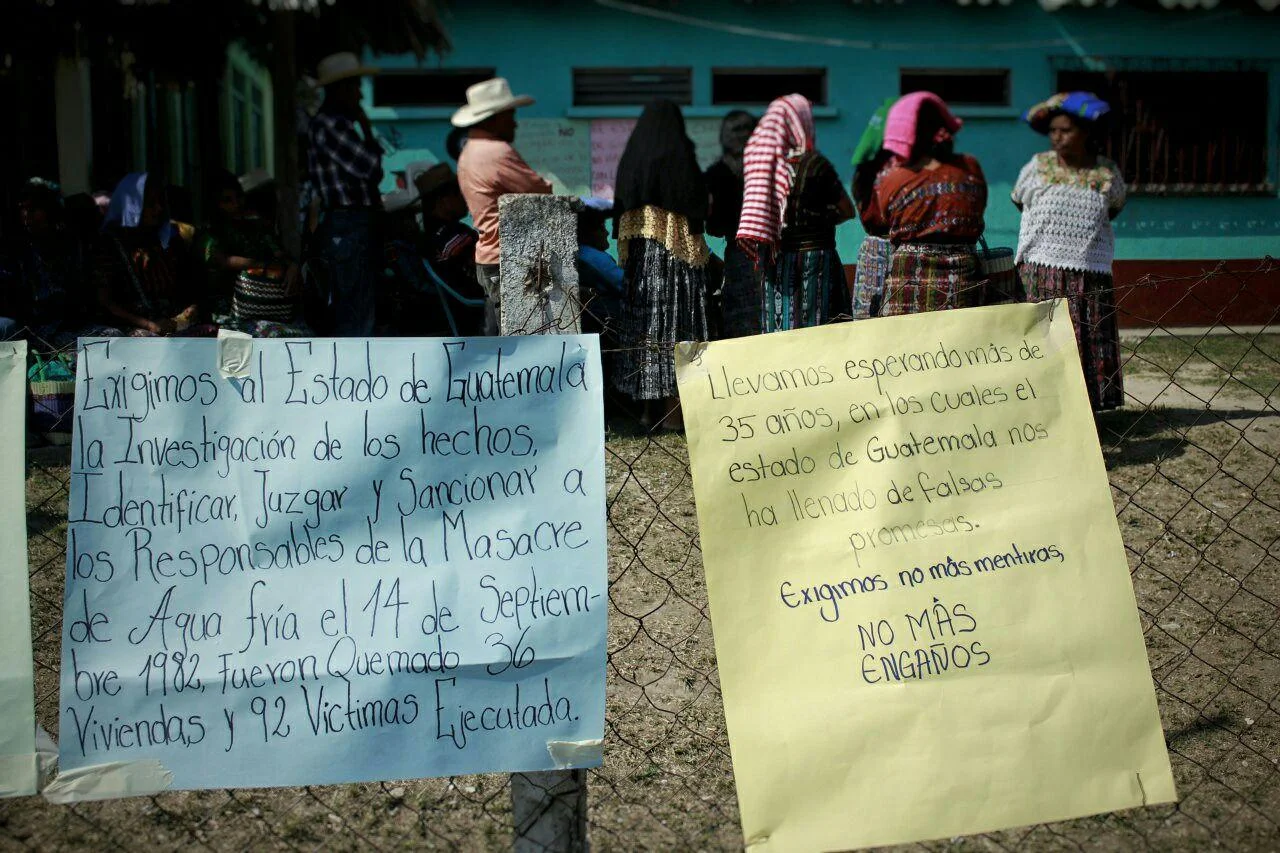

Unos minutos después del desvío sobre el camino de tierra cercano al antiguo destacamento militar del municipio de Rabinal, llegamos a la Aldea de Pacux, los habitantes en su mayoría son sobrevivientes de la comunidad de Río Negro; comunidad que sufrió una de las peores masacres durante la guerra interna en Guatemala.En la entrada de la aldea se podían observar varias cartulinas con frases escritas de denuncias y demandas al Estado de Guatemala, en el marco de la visita realizada por la Delegación de la Corte Interamericana al municipio de Rabinal, Baja Verapaz, entre los que se encontraban el Juez Roberto F. Caldas, Presidente de la Corte IDH y Juez Humberto Antonio Sierra Porto, para supervisar el cumplimiento de la Sentencia en el caso Masacre de Río Negro Vs. Guatemala. “ya mucho tiempo, muchos años y no ha cumplido el gobierno de Guatemala con todo lo que ha prometido, la comunidad ya se cansó de exigir y aún él no ha cumplido…por eso queremos justicia porque perdimos todo, perdimos el idioma, ropa, comida, perdimos de todo, todo”.El 4 de septiembre de 2012 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia ([i]) en contra del Estado de Guatemala por los crímenes cometidos en el mes de marzo de 1982 en la aldea Río Negro y donde fueron asesinadas 117 mujeres y niños. ([ii])Durante la visita la delegación sostuvo una reunión con sobrevivientes, al mismo tiempo un pequeño grupo de ancianas colocaban velas, flores y esparcían humo de incienso alrededor del monumento –una especie de obelisco- en el cual por los cuatro costados se pueden leer los nombres de las victimas masacradas en la Aldea de Río Negro. Bajo el caluroso sol, las ancianas se acomodan en la poca sombra que el obelisco ofrece, unas se sientan observando las fotografías de sus familiares colocadas al pie del monumento, otras rezan acompañadas de pequeños sollozos -casi imperceptibles- y algunas lágrimas, rezan en su idioma Maya Achí.El sol sigue calentando y las ancianas miran fijamente la pared de ladrillos como esperando que de ahí pueda surgir una esperanza que cambie suerte de miseria e injusticia.Otras ancianas conversan y se cubren del sol bajo la sombra de una manta, una de ellas en su poco español trata de explicar lo que significa para ella la visita.“ya no tenemos pisto (dinero) antes tengo palma, tengo todo, pero quemaron todo, mi ropa mis cosas…ya no tengo palma para hacer petate y vender porque ya se llenó el río por la presa, antes hay palma grande…hasta que me lloro de mi tristeza” (anciana de Pacux)Al finalizar la reunión, la delegación realizó un recorrido por la comunidad, para observar y conversar con las familias sobre el cumplimiento de la Sentencia. En las esquinas en una especie de poste de metal se pueden leer nombres de las calles, le pregunto a una persona que pasa caminando sobre los nombres y me indica “son de víctimas de las masacres, es una forma de recordarlos…”; ¿Y usted estuvo en la masacre?. Una mirada evasiva y un pequeño silencio de unos segundos. “si. “…Yo me quede de 4 años, yo estuve cuantos (varios) años en Xococ con los que fueron a masacrar allá en Río Negro, , llegue a vivir allá en el año 1982, mi papá me llevó a escondernos a los cerros después que habían matado a mi mamá y mis hermanitos, y como yo era pequeña, yo tenía sed y mi papá llevaba un radio y nylon y en ese nylon el orinó y eso me dio de tomar para mi sed, pero me dio sed y mi papá se fue entonces a buscar agua y yo me puse a llorar y en esa forma fue cuando los patrulleros de Xococ y los soldados se dieron cuenta, cuando regresó mi papá ya me tenían rodeada y lo capturaron, lo golpearon, lo amarraron y en el camino a él lo mataron. A mí me llevaron a Xococ a vivir con los patrulleros...ahí me cambiaron de nombre me pusieron Esperanza y mi nombre es Bernarda, yo me acordaba de mi nombre porque antes mis padres y mis abuelos me llamaban Inal (Bernarda en idioma Maya Achí). Fuimos 18 niños los que fuimos vivir con los patrulleros. (Bernarda Osorio)Se continuó la visita desde el municipio de Rabinal por 10 Kms. En carretera de tierra hacia la Aldea Plan de Sánchez, otra de las comunidades donde la delegación también viajó para supervisar el cumplimiento de la sentencia emitida por la Corte el 19 de noviembre de 2004. ([iii]) Al llegar un par de personas sentadas junto a la carretera indican que hay que caminar unos metros para llegar a una pequeña capilla construida sobre los restos de más de 20 personas masacradas por Ejército de Guatemala el 18 de julio del año de 1982. ([iv])Un pequeño grupo de mujeres aprovechanla visita para hacerse de algunos quetzales ofreciendo elotes cocidos con sal o con mayonesa. Bajo unos arbustos que ofrecen un poco de sombra, uno de los sobrevivientes accede a narrar a algunos periodistas una entrevista en donde hace un recuento de los hechos ocurridos con su familia, con la comunidad y como salvó su vida junto a otros sobrevivientes. Casi dos horas después, estoy sentado junto a otras personas, apoyando la espalda en una de las paredes de la capilla, mientras empieza a escuchar murmullos indicando que ya la comitiva ha arribado a la comunidad. “Nosotros la Corte ya reconoció las gravísimas violaciones que pasaron aquí con los parientes de ustedes…y la obligación del Estado de Guatemala en cuanto a ustedes ya está establecido, nosotros en este momento queremos ver el grado de cumplimiento de las sentencias, cuanto se ha hecho, cuanto falta cumplir, es esta nuestra misión acá. Es también en este lugar sagrado de ustedes, que es nuestro también y de todos en nuestra américa, reconocer que no se puede pasar más violencia y especialmente violaciones tan graves como lo que pasó aquí.” (Juez Roberto F. Caldas, Presidente de la Corte IDH)Después de una pequeña oración, se da la bienvenida y se inician las presentaciones, algunas personas designadas de la comunidad narran brevemente sus observaciones respecto al cumplimiento de la Sentencia. “En el año 2011 se entregaron unas casas, en la sentencia dice que tiene que ser una casa digna y nos dieron unos materiales muy sencillos, algunas casas ya se dañaron y faltan 137 viviendas que no se han construido.” (Representante comunitaria) “Ellos no vienen porque quieren, en sus poderes está el dicho de sentencia sobre el Estado de Guatemala.., se confirmó la sentencia con 16 compromisos y realmente el Estado de Guatemala como que no tuviera compromiso sobre esa ley de asumir esa responsabilidad, reparar los daños que hicieron. No somos nosotros los que causamos ese daño… ya hay un límite, ya hay una medida, ya hay una sentencia que se debe cumplir y eso no se ha cumplido.” (Representante comunitario).[i] http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_250_esp.pdf

[ii] Informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH). Anexo I: Casos Ilustrativos, Tomo I. Caso Ilustrativo No. 10: “Masacre y eliminación de la comunidad de Río Negro”. PP. 49-50.

[iii] http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/maplasan/aprescon.pdf

[iv] Guatemala, Memoria del Silencio. Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH). Tomo XII, Anexo III, P. 97.